ついに斎藤内閣は総辞職、収賄疑惑が政局を崩壊させた

しかし、のちの公判で、右の嘆願書はアルコール中毒に苦しむ黒田が主任検事・黒田越郎の誘導により書かされたものであることが判明している(河合良成『帝人事件』)。黒田は島田茂への取り調べの際、「政党巨頭連中の内には兎角問題になる奴が居る、之等の奴等は国家非常時の此際何うしても葬らなければならぬ」と述べている(前掲『昭和戦前期の政治と国家像』)。

このように帝人事件と政党政治家を重ね合わせる見方は「番町会を暴く」と重なる。「紅葉館で中島君の御馳走を食つたのは政友床次君、民政町田君を始め、政民の錚々たる大幹部多数」であり、「政治家と実業家と棒組みとなって、良からぬ手段方法で資金を集め政界財界を腐敗せしむることは断じて許してはならぬ」(『時事新報』1934年1月27日)という言葉は、そのまま黒田ら担当検事の認識を代弁したものと言っていいだろう。

時事新報の武藤は1934年3月9日、神奈川県大船町の自宅を出た直後、かねてから原稿料支払いをめぐってトラブルになっていた相手に拳銃で撃たれ、翌10日に死去する。黒田越郎も6月22日に胆石病で倒れ、そのまま7月23日、築地の聖路加国際病院で死去する。このため、帝人事件の核心には未解明な部分が残されたままだが、時代背景として次のことが言える。

検事は世論に動かされ、一大疑獄事件で政治への信頼は失墜

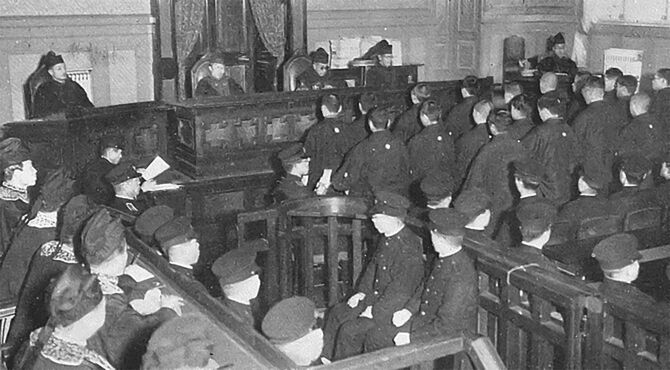

この斎藤内閣期、1933年7月から五・一五事件の陸海軍側公判が始まり、メディアは陸軍の誘導する形で被告人たちの純真さや、政党と財閥の腐敗を強調する報道を繰り返していた(小山俊樹『五・一五事件』)。そして、続く岡田内閣期に至るまで、多くの選挙違反事件や自治体疑獄事件が国内各地で摘発されるが、警察や検察による強引な捜査手法も顕在化していた。そこには汚職撲滅に向けた正義感や、検挙実績への執着があったことは想像に難くない。帝人事件捜査に携わった検事たちもそのなかに数えられるだろう。

五・一五事件後、中間内閣として成立した斎藤内閣にとって、1933年から本格化する政民連携運動は政党内閣復帰に向けた足がかりとなるものであった。しかし、政友会の党内対立によって政民連携運動は破綻を迎えていく。斎藤内閣後半期の政治を方向付けたのは、軍部ではなく政党の動きであった。

こうした政治状況のなかで、帝人事件は世論に影響された検事たちの手も加わり、その構図が作られていく。綱紀問題への取り組みを非常時の重大使命と位置付けていた斎藤内閣の下で、政財官界にまたがる一大疑獄事件が発生したことは政治への信頼を大きく揺るがすものであった。